服飾,是一個民族的第一印象。

在前幾期的推文中,我們粗略地介紹仫佬族女性的服飾。本期,我們為大家繼續詳細地介紹仫佬族畫家潘常歡先生優化提升設計仫佬族服飾的特征、設計理念、設計淵源以及設計歷程。

設計元素與理念

一、設計仫佬族服飾標志

服飾的標志是服飾的靈魂。

鳳凰,作為仫佬族服飾標志,有著很深的淵源。鳳凰山、鳳凰村、鳳凰坳、鳳凰寨等地名在仫佬山鄉比比皆是。仫佬族傳統刺繡“丹鳳朝陽”至今在背帶等物品上仍隨處可見。在仫佬族文化名人的筆下,早有對鳳凰及鳳凰山的生動描寫,如:包玉堂詩集《鳳凰山下百花開》(1959年),龍殿寶和常劍鈞合著《鳳凰的故鄉——仫佬族散記》(1986年)。更值得一提的是,已成為羅城文化名片的綜合文學刊物,亦以《丹鳳》命名。由此可見,鳳凰與仫佬人早已結下不解之緣。

服飾標志以仫佬族的“仫”字以及騰飛的“飛”字為元素,並巧妙地將兩個字融為一體,形成一隻既有視覺沖擊力,又更具現代感的“仫佬鳳凰”圖案,意為:仫佬鳳凰,展翅高飛。象征著仫佬民族鳳凰涅槃、生生不息的強大生命力和仫佬族人民放飛夢想、擁抱未來、追求美好幸福生活的強烈願望。

二、確立仫佬族服飾樣式

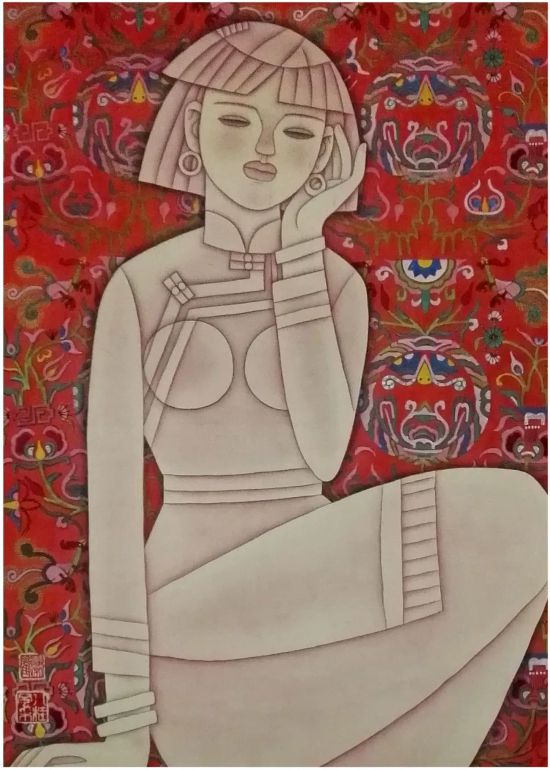

以現藏於羅城仫佬族博物館的傳統服裝(清代)婦女上衣樣式為基礎,參考已在全國產生廣泛影響的美術作品中(如:本人創作的工筆畫有的入選全國美展並獲獎,有的被中國美術館、國家民族文化宮等藝術機構收藏,有的被收編於《中國少數民族美術史》以及發表於國家級報刊)的仫佬族服裝元素,吸納歷年民間新制的部份仫佬族服裝亮點,加以整合優化提升。首先確立仫佬族女裝標准樣式,並以女裝為核心,傳統仫佬族婦女服飾胸前圖案,從衣領至右腋下一道塊面、兩道線條平行曲形裝飾美觀而別致,深深地打上了仫佬族獨特服飾樣式的烙印,其寓意未見有文字記載,至今仍是一個謎。

現藏於羅城博物館的仫佬族傳統服裝(清代)婦女上衣樣式

仫佬族一直以來崇尚自然美,所居住的村屯屋后有青山環抱,屋前有小河繞村而過,依山傍水,人與自然和諧共處,天地人和相依永相隨。

由此可見,傳統仫佬族婦女服飾胸前圖案所呈現的山水相依,正是仫佬族人民對美好家園的深情眷戀以及對美好生活的向往!因此,我將新時代仫佬族女性上衣核心圖案位置若隱若現地繡滿了“石榴花”,極大地豐富其內涵,並命名為——“天地人和”。然后設計與之風格統一的男裝樣式(傳統仫佬族男裝基本為漢服唐裝,沒有明顯特征)。隻有如此,仫佬族服飾才能形成獨特的風格以及完整的體系。

三、拓展仫佬族服飾圖案

仫佬族傳統服裝風格朴素無華,幾乎沒有華麗的圖案。然而,與傳統服裝匹配並一直傳承至今的圍裙“輪回”紋飾、幼兒背帶芯刺繡“蝴蝶”“石榴”“鳳凰”等織物圖案卻異彩紛呈、靚麗多姿。這為仫佬族服裝圖案的拓展提供了珍貴的元素,極大豐富了新時代仫佬族服飾體系的內涵。

(一)仫佬族服飾圖案——“石榴多福”。將傳統背帶芯中心的石榴與蝴蝶(福)元素拓展到仫佬族新的服飾圖案中,上下再配以“五彩雲”裝飾線。“石榴多福”象征著各民族團結友愛、共同繁榮發展,極大地豐富了仫佬族服飾文化的新內涵。

(二)仫佬族服飾圖案——“雙魚輪回”。仫佬族傳統圍裙帶上織有“回”“田”菱形圖案,也有抽象的“雙魚”以及“水波”等圖案內容十分豐富,但作為服飾裝飾圖案顯得有些零散。因此,將其重新整合優化為一體,設計為“雙魚輪回”紋飾,使圖案周而復始、具有延綿不斷、生生不息的意義,體現出仫佬族強大的生命力,象征著仫佬族“連年有余”的富足美好生活。

四、豐富仫佬族服飾色彩

仫佬族傳統服飾色彩以單一的藍靛(藍、黑)為主,素雅安靜有余而熱烈活潑不足,需要與時俱進加以改良。新設計的仫佬族服飾主體顏色仍以傳統藍靛色為基礎,女裝為“湛青色”系列,男裝為“深藍色”系列。從傳統服飾的“背帶”“繡花鞋”中汲取喜慶的色彩元素作為裝飾輔色,使仫佬族服飾更加豐富多彩,具有獨特的個性語言符號,更具有新時代審美特征。

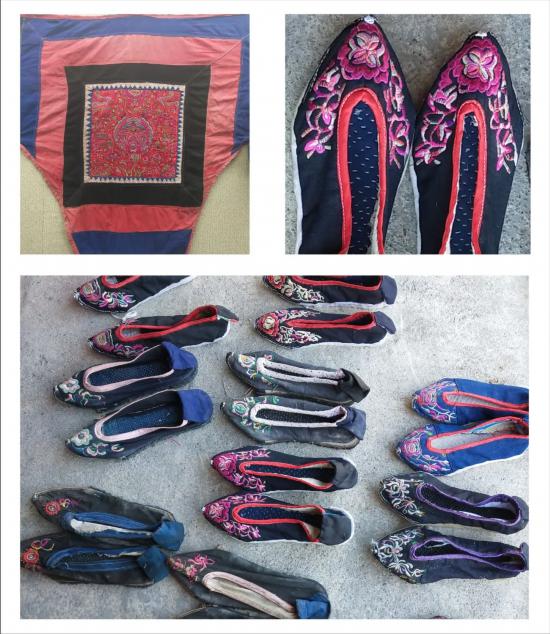

仫佬族傳統“背帶”“繡花鞋”的色彩

五、完善仫佬族服飾配套

仫佬族服飾,包括男女帽、男腰帶、女圍裙等,均為仫佬族服飾配套不可或缺的元素。而現存的仫佬族傳統服飾除圍裙外,男女帽均無明顯特征,因此,隻能在傳統的小孩“涼帽”、老人“繡花帽”以及具有影響的美術作品中優化完善。

(一)仫佬族女帽——曲頂帽。帽的中心位置刺繡“仫佬鳳凰”圖標,周邊刺繡“雙魚輪回”圖案。

(二)仫佬族男帽——平頂帽。帽的中心位置刺繡“仫佬鳳凰”圖標,周邊刺繡“雙魚輪回”圖案。

(三)仫佬族女圍裙——“五福吉祥”。新設計的圍裙保留了傳統圍裙的基本祥式,將傳統背帶芯刺繡“石榴、蝴蝶”元素移植其中,組成“五福(蝴)吉祥”圖。於佳節佩戴,增添喜慶氣氛。

(四)仫佬族男腰帶——“腰纏萬貫”。很久以前仫佬族男的老年人系褲子,都是用一根布繩系在古幣銅錢上。新設計的腰帶以銅錢為元素,與“石榴”圖案結合,蘊含著“腰纏萬貫”之意,是仫佬族子孫后代幸福美滿生活的象征。

仫佬族服飾分類

仫佬族女性夏裝

仫佬族男性夏裝

創作緣起與過程

——來自於潘常歡先生的自述:

1984年,我還是中央民族學院大三學生,為了慶祝仫佬族自治縣成立,創作的處女作——工筆畫《春到仫佬鄉》,沒想到此作入選了“新中國成立35周年北京市美展”。

國畫《春到仫佬鄉》

1985年大學畢業后,我利用在《廣西日報》工作之便,常回家鄉採風,收集了本民族包括服飾在內的大量素材。根據這些素材創作的仫佬族系列美術作品多次入選全國美展並獲獎,有的被國家級藝術機構收藏,有的被錄入編《中國少數民族美術史》。1992年還在北京中國美術館成功舉辦“仫佬族第一代畫家潘常歡畫展”,此畫展得到了全國美術界的廣泛認可。畫展之所以能獲得廣泛贊許,在於作品生動反映了仫佬族人民的生活並具有濃郁的民族特色。

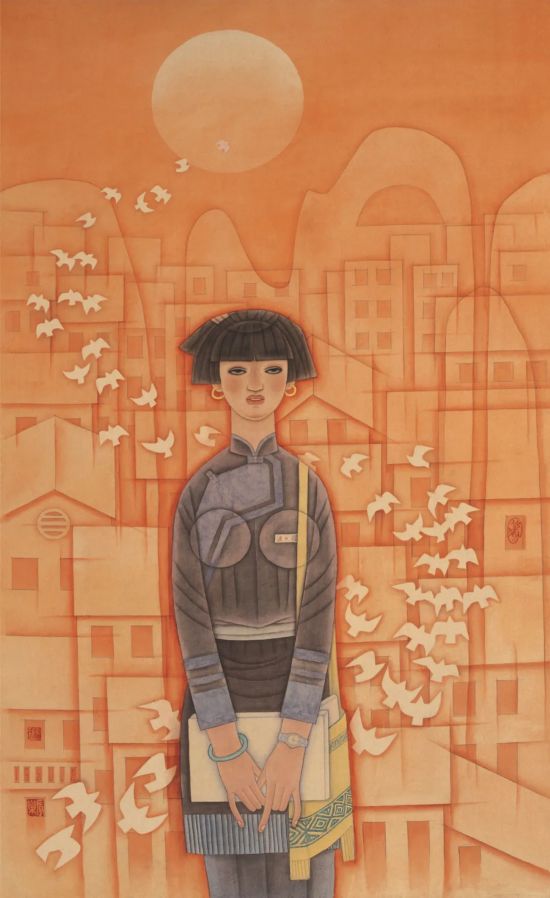

國畫《歌催月圓》(1984年作),入選“第七屆全國美展”﹔獲“全國首屆風俗畫大獎賽”優秀獎﹔被中國美術館收藏。

國畫《荷香》(1991年作),發表於《人民畫報》《人民日報》《中國青年報》《瞭望》。

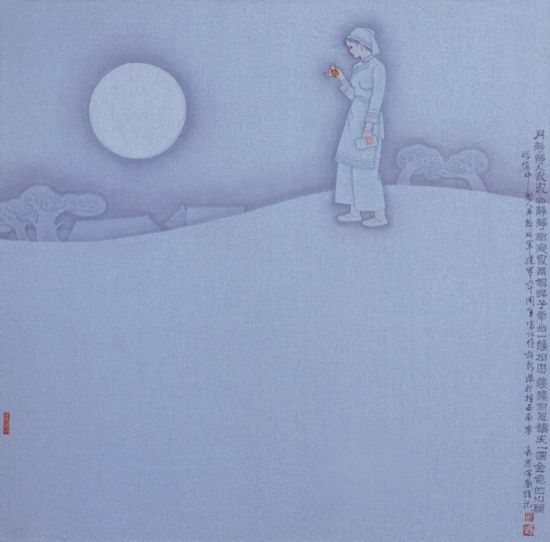

國畫《月夕》(1990年作),發表於《美術界》《文藝報》。

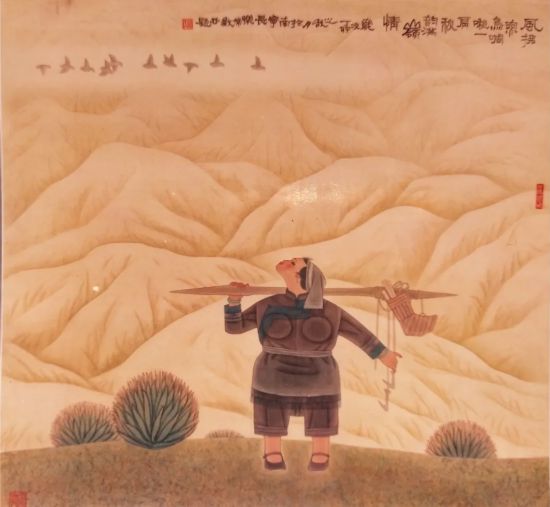

國畫《魂系故土》(1990年作),發表於《中國青年報》《文藝報》《中國文化報》。

《第一次來信》(1987年作)入選“建軍60周年全國美展”,並獲“廣西美展”銀獎,國家民族文化宮收藏。

《旭日》(1987年作),獲“廣西民族書畫大展”銅獎。

《秋韻》(1987年作)獲“廣西民族書畫大展”銀獎,入選中國美協主辦的“首屆牡丹杯·美術大展”。

國畫面《啟蒙記憶》 (1990年作),獲“廣西新聞出版界書畫展”優秀獎)。

2014年是仫佬族自治縣成立30周年,縣政府請我為家鄉文化旅游拍攝宣傳代言,我欣然從命。但到正式拍攝時,攝制組竟然找不到真正有仫佬族元素的民族服裝,我隻好穿了一件白色的唐裝完成拍攝任務。作為一位仫佬族藝術工作者,在自己的家鄉竟找不到一件具有本民族元素、彰顯本民族文化內涵的服裝,這種尷尬深深地剌痛了我。

從那時起,“仫佬族服飾”的概念時常記挂於心。我每每回到家鄉,看到家鄉日新月異的變化,要整合設計真正具有仫佬族特征的服飾、為豐富和弘揚仫佬族民族文化出一份力的想法便愈加強烈。

2018年之夏,我在准備作品參加“山鄉·翰墨情韻——仫佬山鄉書畫晉邕展”,翻閱舊作時,發現一幅1990年創作的《錦繡八桂系列·仫佬族織錦》工筆畫,畫作仫佬族少女的背景是仫佬族背帶芯刺繡圖案,圖案中的“石榴”“蝴蝶”以及“鳳凰”等圖案是那麼美,那麼鮮活。於是我進一步考証,發現這些圖案蘊含著非常豐富的仫佬族民間故事。背帶芯上的主體圖案是一隻蝴蝶展開雙翅為石榴遮風擋雨,周邊開滿了石榴花,上方是丹鳳朝陽振翅騰飛。傳說母親在女兒出嫁時,將背帶作為護身符送給女兒,祝願女兒像石榴花一樣美麗,像石榴一樣多子多福、笑口常開。祝願子孫后代在母親的呵護下,像蝴蝶一樣幸福快樂,像鳳凰一樣振翅高飛!尤其是處於背帶中心位置的石榴,一直是我們身邊尋常物,卻不被我們發現,正如藝術大師羅丹所說:“生活中不缺少美,只是缺少發現美的眼睛”。

《錦繡八桂系列 仫佬族織錦》(1990年作),獲“全國藏書票藝術大展”銀獎。(背景為背帶芯圖案)

興奮之余,我又陷入沉思。是照搬原始圖案?還是注入現代元素加以創新?我的答案是,多走多看多研究。為了使圖案在服飾中完美地體現本民族個性而不與其他民族類似,我近走雲貴湘、遠赴大西北對多個民族服飾進深入考察。考察中發現,南方少數民族服飾多以華麗、繁復特點見長,而西北回族一頂白帽就能突出其至簡的服飾特點。因此,我認為每個民族服飾都應從本民族的傳統文化中去尋找與眾不同的亮點。然而,我又重新開始審視背帶芯上的“石榴”,並將“石榴”原汁原味地移植出來作為仫佬族服飾新的獨立圖案,發現原來一直陪伴在我們身邊的“石榴”。我在“石榴”上下再配以“五彩雲”裝飾線,使圖案更加完美。並將此圖案命名為“石榴多福”,有了“石榴”圖案設計的突破,“雙魚輪回”“天地人和”服飾圖案以及“仫佬鳳凰”服飾標志就迎刃而解了。

仫佬族傳統背帶芯上的丹鳳、石榴、蝴蝶等刺繡圖案。

接下來服飾的色彩同樣面臨著一個新的設計課題。傳統藍靛色素雅安靜有余而熱烈活潑不足,在新時代文化背景下,服飾色彩也應與時俱進,融入新的語言元素來豐富其內涵。因此,我在原來單純的藍靛色基礎上大膽創新,選取了仫佬族“繡花鞋”以及“涼帽”等圖案上的紫紅、褐色等色彩做輔助色,這樣,既保留了傳統的基調,又使仫佬族服飾具有新時代審美特征和審美情趣。

做幾套“漂亮”的服裝容易,設計具有獨特元素的民族服飾很難,而構建一套完整的民族服飾體系並賦予深厚的文化內涵就難上加難了。從2018年第一次見到“中國仫佬族服飾設計征集”起,我就全力以赴投入到服飾設計的工作中,先后畫了草圖近百張手稿,歷時兩年,電腦設計反復修改不計其數,傾注了大量的心血。

仫佬族服飾設計手稿

功夫不負有心人!我所設計的仫佬族服飾方案終於在2020年10月“仫佬族服飾設計方案有獎征集活動評選會”上獲得廣泛認可。雖然獲獎,但我還是忐忑不安,深知自己肩上的擔子更重了,因為服飾的設計與制作是融為一體的,需要很長時間磨合,何況我在服飾制作方面是個“門外漢”,生怕不能完美地體現自己的設計理念。不懂就學!做一件事隻要堅持不懈的努力,用心用情去做就一定能成功。於是,我多次詢問了相關專家,請教制作技術流程,其中有我的大學同學、北京服裝學院服飾學資深專家教授,也有桂林工業大學服裝專業的教師等。並赴恭城瑤族自治縣對瑤族服飾產業以及多家服裝公司進行實地考察取經。同時,回到家鄉向對仫佬族民俗文化有深厚研究的人士廣泛征求意見,集思廣益,使我更加堅定“水有源、樹有根”,萬變不離其宗的設計理念,優化提升方案成竹在胸。

仫佬族不缺傳統文化,就服飾文化而言,缺的是傳承。

新版仫佬族服飾亮相2021年“壯族三月三 河池嘉年華”大直播會場

在清代仫佬族就有了本民族獨特的女裝樣式,只是隨著時代的不斷發展,這些民族傳統服飾在不斷流失,在現代的生活中幾乎蕩然無存。重新整合設計、優化提升仫佬族服飾必須從傳統文化中去挖掘,不能為了“漂亮”去主觀臆造,脫離民族傳統。

從2020年10月下旬起,我全身心地投入到仫佬族服飾優化提升的設計工作中,並自籌資金制作十余套服飾樣品。經過不斷優化提升,《仫佬族服飾優化提升設計方案》於2020年12月18日經“仫佬族服飾設計方案”有獎征集活動組委會召開會議討論通過﹔於12月23日經自治縣九屆人民政府第82次常務會議討論通過﹔於12月24日經自治縣黨委九屆常委會第129次會議討論通過﹔於2021年1月15日經自治縣第九屆人民代表大會第六次會議審議表決通過。

民族服飾是民族文明與智慧的象征,是民族傳統文化的載體。我所設計的仫佬族服飾,其特點我用四句話來概括:

仫佬鳳凰展翅飛,

良田有余衍輪回。

民族團結石榴抱,

天地人和永相隨。

潘常歡先生簡介

仫佬族畫家。1958年生於廣西羅城。

1985年畢業於中央民族大學美術學院中國畫專業。

現為中國美術家協會會員、中國少數民族美術促進會理事、廣西—中國東盟藝術研究院副院長、廣西工筆畫學會顧問。

曾任廣西美術家協會國畫藝委會副主任、廣西民族書畫院副院長、廣西工筆畫研究會副會長、《廣西日報》美術編輯。

現居桂林。

圖為仫佬族服飾優化提升設計者潘常歡先生

代表作品:

1987年國畫《第一次來信》入選中國美協主辦的“建軍60周年全國美展”,並獲“廣西美展”銀獎。1987年國畫《旭日》獲“廣西美展”銅獎。1989年國畫《仫佬歌》獲“全國首屆風俗畫大獎賽”優秀獎。1989年國畫《歌催月圓》、壁畫《浩氣磅礡》同時入選中國美協主辦的“第七屆全國美展”,並獲“廣西美展”銀獎。1989年國畫《漓江月》入選中國美協主辦的“首屆中國當代工筆山水畫展” 。1989年國畫《秋韻》獲“廣西民族書畫大展”銀獎。1998年國畫《秋》入選中國美協主辦的“首屆牡丹杯·美術大展”。1990年國畫《啟蒙記憶》獲“廣西新聞出版界書畫展”優秀獎。

主要個展/聯展:

1991年在廣西博物館舉辦“仫佬族第一代畫家潘常歡工筆畫展”。1992年在中國美術館舉辦“仫佬族第一代畫家潘常歡畫展”。1997年在深圳藝術家畫廊舉辦“潘常歡工筆畫邀請展”。2007年在馬來西亞世貿中心參加“中國畫名家作品聯展”。2013年在韓國首爾參加“中韓藝術家作品聯展”。2014年8月在北京榮寶齋美術館舉辦“盛世荷風·潘常歡畫展”。2019年8月在俄羅斯國家普希金博物館參加“東西方美術院藝術家作品聯展”。

藝術成就:

被收錄於《中國少數民族美術史》《中國當代文藝家辭典》。出版有《潘常歡畫集》《荷為貴/常歡畫荷》《中國畫名家叢書/花鳥名家潘常歡》《蓮荷國·潘常歡作品》《荷塘月色·潘常歡中國畫作品》《荷而不同·潘常歡中國畫作品》。國畫《第一次來信》被國家民族文化宮收藏,《歌催月圓》被中國美術館收藏。

傳媒關注:

《人民日報》《中國青年報》《中國文化報》《文藝報》《人民畫報》《民族畫報》等國內外30余家傳媒作過專題報道或發表作品。(圖文資料來源:潘常歡)