廣西柳州:讓歷史文化遺產“活起來”

《人民日報海外版》2023年02月28日第07版截圖

改造后的柳州青雲騎樓群。龐革平攝

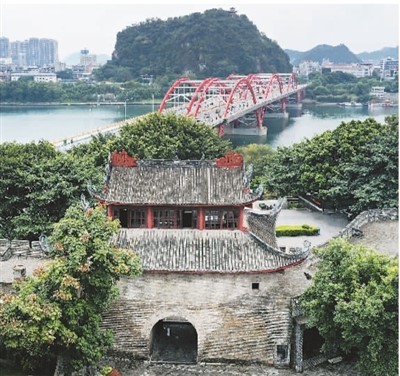

柳州東門城樓一角。黎寒池攝

走進廣西壯族自治區柳州市鋼一中學鳳凰嶺校區大門,一幢古朴簡雅的蘇式大禮堂映入眼帘。經過6根大石柱步入禮堂,可以看見印著祥雲、和平鴿、五角星等彩色圖案的吊頂花邊,鵝黃色的拉毛工藝吸音牆……禮堂整體造型恢弘大氣,頗具歷史感。

這座建於上世紀60年代的禮堂,是廣西現存的極少數上世紀中期建造的蘇式禮堂之一。這座禮堂入選柳州市第二批歷史建筑,於2021年完成保護修繕。如今,沉寂多年的禮堂又繼續發揮作用,這個可容納近1500人的寬闊空間,成為柳州市鋼一中學舉辦升學典禮、開展愛國主義教育、舉行文藝活動的重要場所。

該項目也成為廣西首個運用現代適應性技術進行建筑修繕、恢復原用途的典型范例。“在禮堂修繕過程中,我們注重建筑的歷史和藝術價值以及實用功能,最大力度保留了建筑的原始風貌,達到‘修舊如舊’的效果。”負責此次修繕工作的廣西榮泰建筑設計公司副總建筑師黃源說。

作為第三批國家歷史文化名城,柳州市有著豐富的歷史文化資源。近年來,柳州市加大對歷史文化遺產的保護力度,推進歷史文化資源挖掘、歷史文化街區保護和歷史建筑認定及修繕等工作,對工業遺跡進行創新改建,打造了柳州市工業博物館、柳空文創園等一批網紅文化地標。

同時,柳州市將歷史文化保護與城市建設發展相融合,通過城市更新、活化利用等方式,開展了曙光西路歷史文化街區、東門歷史文化街區保護與修繕,整治后的小南路騎樓群、太平西街和中山西路騎樓群成為亮麗的城市景觀和備受年輕人喜愛的拍照打卡地,充分發揮了歷史街區的社會效益。

在政策保障方面,柳州市相繼出台幾十項保護辦法、規定以及行動方案等,成立歷史文化名城保護委員會,組建專家庫,聘任70多名專家為名城保護出謀劃策﹔率先出台廣西首部歷史文化名城保護的地方性法規《柳州市歷史文化名城保護條例》,有效支撐了名城保護管理各項工作。

做好歷史文化遺產保護還需要資金保障。2015年至2021年,柳州市共安排歷史建筑專項維修資金4000多萬元,用於歷史建筑測繪建檔、保護規劃編制、修繕利用等工作,其中,直接用於歷史建筑修繕的資金達3000多萬元。目前,柳州已開展全市34處歷史建筑保護性修繕,累計完成社會投資約11億元。

“我們將繼續探索多渠道籌措資金的方式,鼓勵和引導社會資本投入到保護工作中,有序實施歷史文化街區綜合整治,探索歷史建筑活化利用。”柳州市住房和城鄉建設局副局長邵寧表示。

2023年,柳州市將結合城市更新行動,持續挖掘歷史建筑資源,開展歷史文化街區和歷史建筑保護、修繕、利用,注重歷史文脈和特色工業文化的保護傳承,在規劃和建設中兼顧社會效益,讓歷史文化遺產保護成為提升城市內涵、促進城市高質量發展的重要手段。

《人民日報海外版》(2023年02月28日第07版)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量