行进中国丨拆掉教室的“墙”,AI人才向产业生长

在桂林电子科技大学人工智能展厅里,电子信息专业大二学生孟园园注视着最新的科技成果,目光专注。“作为志愿者来到这里才发现,AI的应用有这么多方向。”她说,“本科的知识还远远不够,我想继续深造,挖掘那些更前沿的东西。”

桂林电子科技大学人工智能学院。人民网 雷琦竣摄

这个想法并非凭空而生。在她敲击的代码里,一件特殊的背心正在孵化——这是她与团队所设计的智能健康监测背心,能捕捉胸腔深处的呼吸音与咳嗽声,通过算法预判潜在病症。

“相比手表,背心更能‘听’到肺里的声音。”孟园园解释,一年前,这支四人团队开始攻关大创项目,并在导师指导下,将课堂所学的电路分析、数据处理知识转化为可穿戴设备的研发能力。

“真正坐在电脑前时才发现,课堂上学到的理论根本不会用。”孟园园直言。她所在的专业每门理论课必配实践环节,在机房,老师教他们将课本代码转化为可运行的程序,数据处理从抽象公式落地为具体操作。“自己动手做科研项目时,才发现真能用上这些知识。”

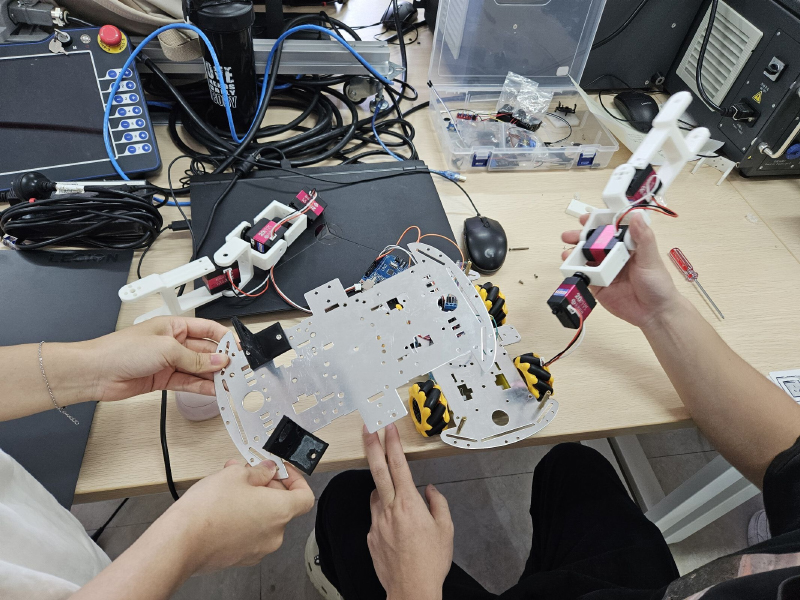

学生进行小型双臂复合机器人系统设计。桂林电子科技大学供图

这种“真刀真枪”的培养理念,折射着桂林电子科技大学人工智能人才培养的独特路径。“在人才培养过程中,我们注重将应用元素融入课程体系和育人体系。”桂林电子科技大学校长张文涛介绍,该校在人才培养过程中始终坚持以人才培养为先,以应用为主,并构建理论与实践深度融合的课程体系,将人才培养与地方经济发展紧密结合。

当下,就业市场存在企业“招工难”与高校毕业生“就业难”的两难并存矛盾。“问题的关键在于传统培养模式中,理论知识与实际需求的脱节。”张文涛认为。

面对“两难”并存的考题,桂电如何破解?更深层的突破在于校企协同。当前,桂林电子科技大学与华为、百度、腾讯、科大讯飞、润建等区内外人工智能算法和智能芯片领域头部企业合作密切,在广西率先合作构建鸿蒙、鲲鹏人才培养体系,并建立联合实验室,开展订单式人才培养,通过“企业出题、科技答题”机制开展联合科研攻关,使学生所学知识与企业实际需求紧密结合,提高学生的实践能力和就业竞争力。

桂林电子科技大学人工智能展厅。人民网 雷琦竣摄

2018年,当人工智能学院在国内尚属新鲜事物时,这所西部高校却连落两子:成立广西首家人工智能学院、国内高校首家数字经济学院。7年间,AI人才培养已渗透全校——74个本科专业中有49个专业与人工智能相关,7个博士点覆盖人工智能领域,更与合作企业研发了桂林全域旅游景区客流大数据监测平台等重大科技成果数十个,产生了良好的社会经济效益。

面向未来,桂电将以“学科交叉融合”破题,重点推进人工智能交叉学科建设,系统完善电子信息学科链布局,形成基础研究与应用开发有机衔接的学科体系,继续通过资源整合与特色凝练,在现有学科“高原”基础上,全力打造具有桂电特色的电子信息学科“高峰”,构建起“人工智能+”多领域渗透的培养矩阵。(何宁、雷琦竣、朱晓玲、覃心、梁章晖、韦欢)

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量