点亮“西江明珠”:走近那些钢铁身影背后的检修铁军

凌晨三点,浔江畔的长洲水利枢纽外江厂房内亮如白昼。这座被誉为“西江明珠”的巨型水电站,正以水轮机的轰鸣与光伏矩阵的静默,将清洁能源送往万家灯火。在昼夜交替的缝隙中,一群身着深蓝工装的身影穿梭于钢铁与电流交织的战场——他们是以“真信、真干、真成”为信念的检修铁军,正为长洲水电1号机组A级检修展开攻坚。

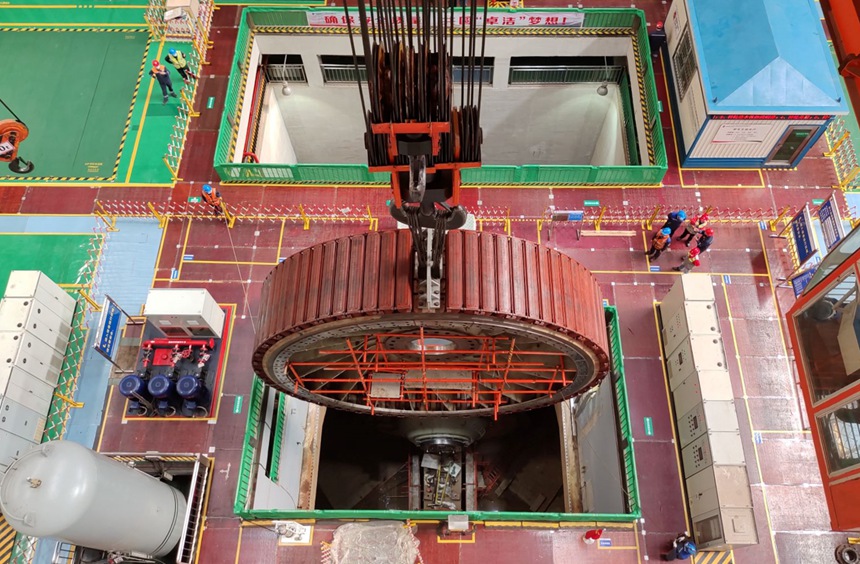

一号机组转子吊装。曾柱石摄

第一幕:探波辩痕 解码钢铁筋骨

时间回溯至检修启动前的关键节点——2024年9月,水电技术监督试验班的李泳德半跪在外江厂房的库房里,手中的超声波探测仪紧贴1号机组吊具表面。仪器屏幕上初始面到底面是否只存在一个纵波,是机组“骨骼”是否强健的密码。突然,波形不再是一个纵波,出现了缺陷波,李泳德眉头紧锁,反复比对同类部件数据,精准测算缺陷的深度与范围。从现场记录到实验室分析,他坚持用数据说话,最终给出进行修复或者购买新备品的意见。面对刚入职的小覃,他总念叨:“检修无小事,每个细节都是安全的基石,发现缺陷要及时复测,分析,汇报。”

王永华在门机上操作百吨闸门。杨政茂摄

第二幕:悬钩定坤 指尖丈量毫厘

检修战役正式打响。七层楼高的天车驾驶室内,桥机操作员王永华紧握操纵杆,目光如炬,锁定下方百吨闸门。这是吊装的关键时刻——要将百吨重的庞然大物精准落位,误差必须控制在1厘米以内。所有准备工作已就绪,他屏住呼吸,指尖轻推操纵杆,天车吊钩以近乎凝滞的速度缓缓下移。“好,钩停!”对讲机里的指令与他的动作完美同步,闸门如羽毛般轻盈落位。二十米高空,寒风从门机缝隙中灌入,王永华的掌心早已被冷汗浸透。6年前,他第一次爬上这“钢铁悬崖”时双腿发颤,如今却成了同事口中的“稳健行者”。不远处,他船闸的同事正将百吨重的系船柱吊装误差控制在“一拳之内”——这是长洲检修铁军的精度美学。

罗家盛在灯泡头检查受油器。李昊明摄

第三幕:梯笼破局 暗夜点亮革新

深入江面30米下的机组流道,水轮发电一班的罗家盛蜷身于灯泡头拆卸受油器,狭小的作业空间里,他不得不长时间保持蹲姿或弯腰,甚至有时需要在高空作业,体力和耐力都接受着巨大的考验。说到高空作业,往年检修中,泡头水平、垂直支撑检修两侧脚手架的搭设,从上流道地面-12.35米搭设至-3.8米,需8人搭设4天才能完成。今年检修中,他和队友首次应用自主设计的模块化钢制梯笼平台,泡头水平支撑拆卸梯笼搭设只需要3人2天便可完成,效率提升的同时更将高空坠落风险降至零。“这梯笼就像给高空作业装了把安全锁。”罗家盛抹去额头的油污,转身又没入幽暗的钢铁丛林。

韦先强在电气盘柜前进行保护装置单体校验。神董宇摄

第四幕:神经校准 守护电流脉搏

破晓时分,电气保护班技术骨干韦先强刚结束3号机组保护系统传动工作,与同事结伴并肩走出长洲水利枢纽外江厂房,他卸甲般松下肩背,笑意从眼角淌出,舒展成一道温热的褶皱。作为1号机组保护装置改造的核心成员,他深知此次1号机组A级检修工作的开展是验证发电机组保护系统改造后能否稳定运行的最直接方式。“差动保护是机组的神经末梢,误动一秒,全网瘫痪。”韦先强始终紧绷一根弦,从2022年到2025年,从15号机组到3号机组,他参与完成了15台机组保护装置的改造,编写的保护装置技改方案摞满办公桌,每一字每一句都是对“零失误”的执着。每当夜幕降临,看着西江水倒映出的万家灯火如银河里的星光璀璨,他低声喃喃:“这光里,有我们接的每一根线。”

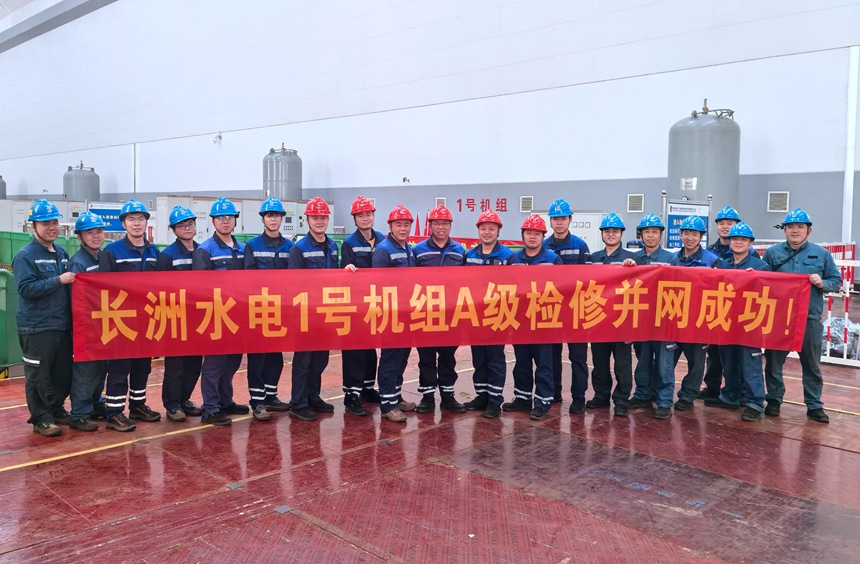

2月14日长洲水电1号机组A级检修并网成功。曾柱石摄

第五幕:江涛作证 铁血浇筑星河

2025年2月14日17时53分,长洲水电1号机组并网成功,机组的轰鸣声穿透暮色,在浔江两岸回荡。厂房外,检修队员们倚着工具箱眺望对岸——夕阳余晖为江面镀上一层碎金,远处楼宇的灯火渐次亮起,与天际最后一抹橙红交融成暖色的画卷。新入职的小蓝仰头笑着,工装上的油渍在暮光中泛出金属般的微泽,仿佛披着一身星屑。

在长洲水利枢纽的钢铁脉络中,这样的场景年复一年定格:焊工蜷身于流道深处,电弧光下飞溅的焊花凝成鱼鳞状焊缝;技术员攀爬在机组轴承旁,指尖划过每一道齿轮凹槽,校准的精度如同丈量时间的刻度;百吨闸门在桥机操控下以毫米级精度平稳闭合,液压驱动的声响与江水轰鸣交织成工业协奏曲……当夜幕垂落,对岸楼宇的灯火如星群跃动,无人知晓哪一盏映照着他们被油污浸透的袖口,但西江记得:这里有一群人,以真信为尺,以真干为刃,以真成为标,在钢铁与电流的疆域,镌刻着绿色能源的年轮。(张佳)

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量