傳承非遺 品味玉林茶泡魅力

人民網玉林11月7日電 (黃子婧 實習生彭楚雯)一塊平平無奇的冬瓜坯,經過鏨刀的精心鏨刻,便能變幻出玲瓏精致的紋案,一壺熱茶澆注其上,又迸發出醉人的清甜。這便是廣西玉林非物質文化遺產——茶泡制作技藝。

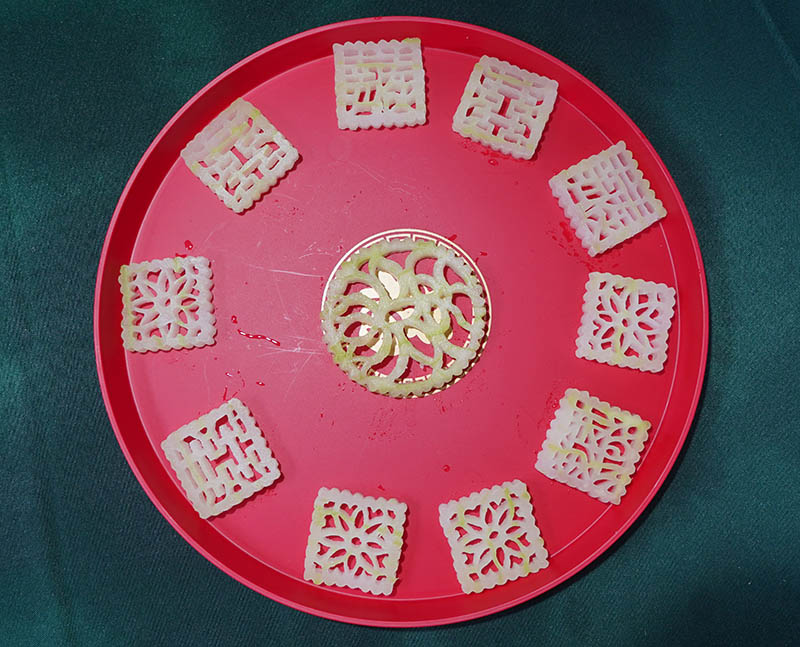

潔白如玉的茶泡。彭楚雯攝

2016年,玉林茶泡制作技藝被列入第六批自治區級非物質文化遺產代表性項目名錄。玉林茶泡可追溯至宋代,當時,富貴人家待字閨中的女兒家們,閑時關注飲茶時可以佐配的材料,因冬瓜味甘性涼易於解暑,便將其作為原材料開始研究制作,這配茶之物便是茶泡的雛形。到了近代乃至上個世紀,茶泡依舊是玉林地區新人婚嫁時必備的“新人茶”。

沖泡茶泡。彭楚雯攝

隨著食品工業的迅速發展,純手工制作的茶泡逐漸減少,目前玉林市僅有兩家加工作坊還在持續制作,“李世俊茶泡坊”便是其中一家。

穿過彎曲的小巷,走進“李世俊茶泡坊”,簡朴的三層木質展示櫃沿牆角延伸,裡邊擺放著的茶泡,外型精致、潔白似雪。

茶泡。玉州區委宣傳部供圖

“茶泡上繁復精巧的紋案象征著吉祥的寓意與祝福,因此茶泡也盛行於老人祝壽、招待貴賓等活動中。”李世俊茶泡坊負責人李喜燕介紹。

李喜燕生長在“茶泡世家”,其父親李世俊於2010年被評為玉林市級非物質文化遺產玉林茶泡技藝代表性傳承人。她從小就看著父親和奶奶制作茶泡,耳濡目染間讓她與茶泡之間產生了深厚的羈絆。

李世俊、李喜燕被評為玉林市級非物質文化遺產玉林茶泡技藝代表性傳承人。彭楚雯攝

“制作茶泡的技藝人越來越少,不想讓這項技藝失傳。”2015年,在外務工的李喜燕毅然回到家中,接過父親手裡的鏨刀,跟著父親開始學習茶泡制作技藝。2019年,李喜燕被評為玉林市非物質文化遺產代表性項目玉林茶泡傳承人。

常用的鏨刀工具。彭楚雯攝

“制作一塊茶泡,需要經過鏨刻、浸泡、過青、篩晒等主要7道工序,每一道工序都有一番講究,不可掉以輕心,且易受天氣影響,如遇上濕度大的天氣,有可能晾晒半個月都無法定型。”李喜燕一邊將茶泡放入茶杯中,展示茶泡的泡食方法,一邊介紹著茶泡的制作流程。

制作茶泡,冬瓜的選擇也尤為講究。30斤左右,外形均勻平直、表面光滑,輕敲聲音脆亮的黑皮冬瓜為制作茶泡的最佳選擇。首先將瓜洗淨去皮,瓜坯去瓤,根據需要切出坯基,隻選取靠近表皮較堅硬的那一部分,進行鏨刻。一般鏨刻常用的工具有十幾種,通過鏨刀切口的不同形狀和弧度,鏨刻出想要的圖案。

經過鏨刻的冬瓜坯。玉州區委宣傳部供圖

當茶泡坯鏨成形后,還要經過泡洗、過青、上糖、篩晒等工序,制作一批茶泡往往需要近半個月的時間。復雜的手工制作技藝與難以控制的天氣變量讓茶泡難以大規模商業化地生產,每年的產量十分有限,茶泡的傳承發展面臨著困境。

包裝成袋的茶泡。彭楚雯攝

為了把珍貴而獨具特色的茶泡技藝流傳下去,在玉林市文化廣電體育和旅游局的支持下,李喜燕與父親一起組織開展傳習活動,帶徒傳藝、培養新人。並在自然和文化遺產日等節點,利用博物館、公園、廣場等場所,舉辦“玉林茶泡”宣傳活動,開展“玉林茶泡”宣傳進校園、進社區、進景區,讓群眾更真切地感受到玉林茶泡的魅力,激發孩子們對制作茶泡的興趣,推進玉林茶泡的保護和傳承。

“玉林茶泡”宣傳活動中,李喜燕向群眾介紹茶泡。玉州區委宣傳部供圖

“茶泡不僅是我父親一輩子的事業,更是玉林傳統文化的一個重要組成部分,我不想在它就這樣丟失掉。茶泡不僅僅是一個工藝,更是傳統文化的傳承與交流,我希望它能走出玉林,走得更遠。”李喜燕說。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量